宜兴市湖滨实验学校 吴莺

【内容摘要】

本文在教学实践中研析各类“生成性”学习材料的特性,探索“针对性”的反馈策略:针对层层递进、并列存在、主次分明、分类组合、可赋直观以及系统联系六大类别的生成性学习材料,可分别采用富有针对性的流线型反馈策略、板块型反馈策略、聚焦型反馈策略、集中型反馈策略、树状型反馈策略以及交互型反馈策略,妥善地把握开放式教学进程,提升生成性学习资料的反馈质效,达成教学目的。

【关键词】“生成性” 特性 反馈策略

【正文】

《数学课程标准》明确指出:“数学教学是数学活动的教学,是师生之间、学生之间交往互动与共同发展的过程。”教学过程是教与学之间的信息传递与反馈的控制过程,它是师生共同参与教与学的必然结果和客观存在,而反馈是一种能够帮助学习者对记忆中的信息进行确认、添加、重写、引导、调整、重组的沟通信息。在具体的数学教学活动中组织和指导学生进行有效反馈对数学教学有重要的作用,特别是数学课中的探究活动的开展,为了让学生充分体验,让知识深刻落实,那么学生探究活动的结果的处理,即反馈的方式策略对数学教学有非凡的意义。

依据不同的生成性学习材料,不同的反馈方式结果大相径庭,各不相同。从布局结构上去分析,笔者尝试针对生成性学习材料不同的特性,分别采取富有成效的反馈策略,经过实践探索出可借鉴、可操作的课堂反馈的模式。

一、基于层层递进的生成材料,确定流线型反馈策略

在探究环节中,解决同一个问题,不同思维水平的学生往往会生成不同水平的材料,其中既有对错之分,也有优劣之别。这时,需要教师智慧安排反馈的次序,根据学生反馈的不同材料,按思维层次的不同,从低到高,逐一出示、逐一理解,流畅自然,层层递进,形成流线型的反馈对策。

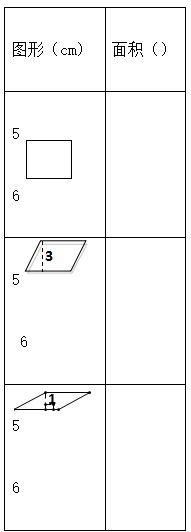

如《平行四边形的面积》学生非常容易理解为平行四边形面积等于邻边之积,或者是虽然理解了平行四边形的面积=底×高,但碰到干扰数据时往往会重蹈覆辙,为了解决这个问题,在引入时出示(如左图)让学生自主计算,依表格排列依次反馈,自然体会平行四边形的面积不是邻边相乘,直接有效的突破了这个难点。

如《平行四边形的面积》学生非常容易理解为平行四边形面积等于邻边之积,或者是虽然理解了平行四边形的面积=底×高,但碰到干扰数据时往往会重蹈覆辙,为了解决这个问题,在引入时出示(如左图)让学生自主计算,依表格排列依次反馈,自然体会平行四边形的面积不是邻边相乘,直接有效的突破了这个难点。

流线型的反馈策略,往往指向性非常强,目标明确,环环相扣,教学过程流畅自然,不过,这种反馈策略也注定了教师“扶”的痕迹会很浓。

二、基于并列存在的生成材料,确定板块型反馈策略

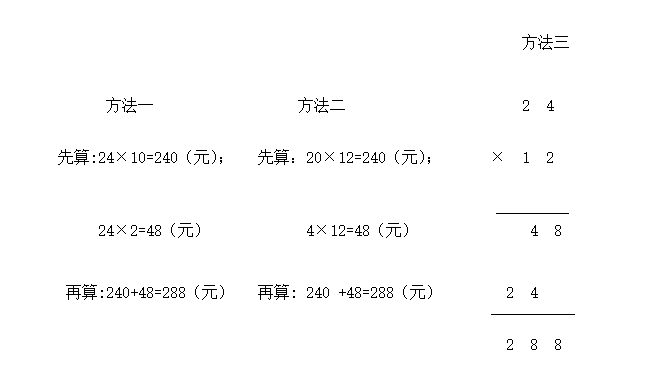

当一个问题可以用多种方法解答时,我们希望通过开放的提问,使学生产生尽量多种多样的解决方法,即并列存在的学习材料的生成,我们可以通过板块型的反馈策略,在反馈前请学生将各种想法直接写在黑板上,并排同时出现,形成块状结构,然后有意识的引导学生去学习,比较,思考,再将各板块沟通,联系,得到充分的探究体验。如《笔算乘法》例题教学的反馈策略:24×12=?

先请学生将三种不同的方法同时写在黑板上,再说说你喜欢哪种算法,为什么?方法三中的48是怎么来的?24表示什么?方法三和方法一、二有没有共同的地方?

像这种并列存在的生成材料往往较多的出现在新的计算方法的教学,解决问题的教学上。在案例中,教师通过板块型反馈让学生对算理的探究得到充分的体验,既学习了多种计算方法,又通过比较得到了优化算法,沟通内涵提升了思维,一懂全懂,帮助理解。

三、基于主次分明的生成材料,确定聚焦型反馈策略

小学数学的课类中有一类概念课,在同一课中需要落实非常多的概念,往往让老师觉得千头万绪、无从下手,许多的知识点都蕴涵在开放教学中学生所生成的材料中,那教师教学应该是规定步骤、亦步亦趋;还是随机生成,随波逐流,学生讲到哪、教师教到哪?显然,这两种教法都不合适,这时,教师应该钻研教材、梳理内容,最终在其中抽出主线、将副线围绕主线,紧紧围绕主线的落实而展开教学,只有牢牢把握中心内容的教学,让学生脑中清晰浮现主要内容,那其他内容的教学也会触类旁通,迎刃而解。

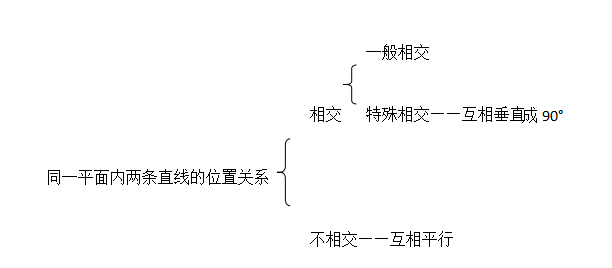

如《垂直与平行》一课,虽然本课概念繁多,,有“同一平面内”“相交”“不相交”“交点”“互相平行”“互相垂直”“垂足”等等概念。但悉心研究不难发现其主线分明,教师要紧紧围绕围绕“同一平面内两条直线的位置关系有几种?”,一开始就让学生关注①②两种情况的不同之处,明确有两种不同的位置关系,让学生清楚垂直是特殊的相交,互相平行就是不相交,反馈干脆利落、直指问题关键,节约了宝贵的时间,结合板书使学生脑中深刻印记位置关系只有两种,再通过学生自己说一说,学生就完全理解了同一平面内两条直线的位置关系,那么理解垂直与相交就手到擒来了,更不用说另外的一些概念了。

四、基于分类组合的生成材料,确定集中型反馈策略

平面图形的面积计算方法的教学,既要让学生学会运用公式计算,更要让学生体会面积计算方法的推导过程,最好是让学生自主探究、操作体验、比较归纳,通过自己的思考得出平面图形的计算方法。这类需要通过学生操作、体验三角形面积计算方法的教学,有些老师是很害怕学生想不出方法,所以大量铺垫,紧抓不放,导致学生只是教师操控下的动作机器,按着老师的想法来操作,而没有自己的思考;有些老师是希望学生通过自己的努力得出结论,但放手容易收手难,放开之后却收不回来了,那样的探究实践实效性肯定不高。那么,怎样做到收放自如呢?教师必须充分了解学生的学情,先为学生搭上必要的脚手架,在放手让学生自主探究,充分估计学生的生成性学习材料的产生,再精心设计反馈策略。

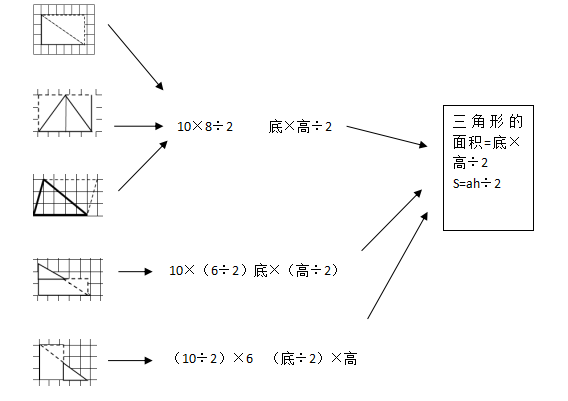

如《三角形的面积》的探究环节后的反馈:

教师给学生方格纸,和不同类型、不同数据的三角形,有直角三角形、锐角三角形等。每个学生充分发挥自己的聪明才智,通过剪、拼、移等多种方法得出三角形的三大类型的计算方法,即将⑴两个完全相同的三角形拼成一个平行四边形或将一个锐角三角形补充成一个长方形,可用平行四边形面积=底×高,那么三角形的面积=底×高÷2;⑵将三角形沿着中位线剪开,拼成一个平行四边形或长方形,若将高剪开,则平行四边形的高变为原来高的一半,即三角形的面积=底×(高÷2);⑶若沿底剪开,则平行四边形的底变为原来底的一半,即三角形的面积=(底÷2)×高。尽管材料不相同、方法不相同、结果不一致,但殊途同归,恰恰指向了同一种结果。将所有的生成性学习材料,都集中走向一种结论的反馈策略,从呈现次序、思维层次、结构导图,都经过了老师的智慧设计,虽然难,但风雨过后别样精彩!

五、基于可赋直观的生成材料,确定树状型反馈策略

“解决问题”的教学,一直是小学数学中的重点,此类问题让学生爱恨交加、心情复杂,因为“解决问题”虽然来源于生活,但又高度浓缩,特别到高年级,愈来愈抽象,有的学生虽然解题正确,但有的只是靠感觉,有的甚至是碰运气,好多同学是一知半解、雾里看花;此类问题让教师也是既爱又恨,这是奇异的试金石,学生思维层次高低立现、优劣分明。但同时,教师的教学容易模糊不清,只可意会,让学生知其然知其所以然总是那么的困难,其实,“解决问题”的教学,也可以赋予直观图文,让理解具体生长。

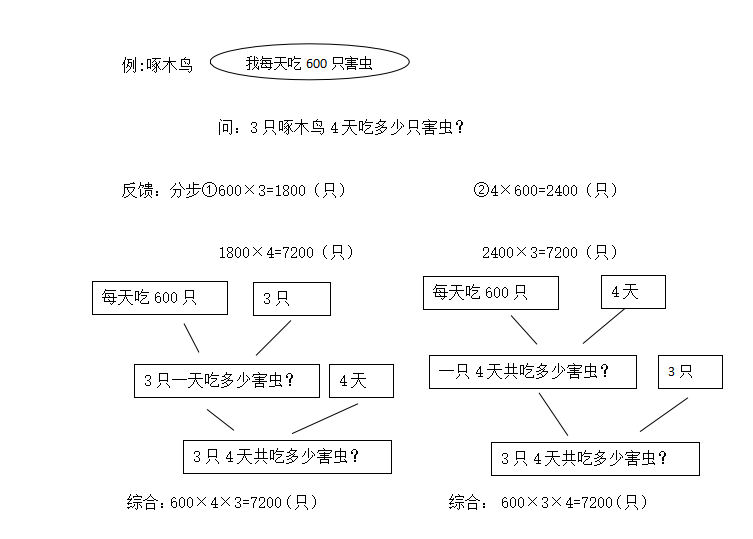

下面通过《解决问题的综合练习》的教学反馈谈谈树状型反馈策略:

③3×4=12(天) 12×600=7200(只)

师:3乘4等于12表示什么?是把鸟看作了1只,相当于1只鸟吃12天

综合: 3×4×600=7200(只)

解决“3只啄木鸟4天吃多少只害虫?”这个问题,有三种不同的解法,学生会列式,但不知道式子的意思,这时,教师巧妙的将每一步计算的意思用树状图表示出来,清楚明了,方便学生的意义的理解,特别是下面12天的理解,教师通过课件制作,将3只鸟4天吃的看成是1只鸟12天吃的这一想法,有效的解决了这一难点,像这类抽象的解决问题,教师要尽量提供条件让学生知其然知其所以然,比如画圆圈图,画现状图,或像这里的数状图式的反馈策略,可以让学生直观的理解各部分意义,化解了难点,让学生思路更加清晰!

六、基于系统联系的生成材料,确定交互型反馈对策

对于整理与复习课型,我们都有这样的共识:加强知识梳理是途经,完善认知结构是核心。因此,在教学时我们可以根据学生所回忆的知识点,引导学生采用“以线串珠”的方法,把复习的知识概括成表格形式、纲要形式、图示形式等形式,将分散的知识进行系统的整理、归纳,并在分析、比较的基础上将那些有内在联系的知识点“串”在一起,通过交互型反馈策略,做到学一点懂一片,学一片懂一面,形成良好的网络知识结构,让每一个学生在原有的基础上都学有所获。

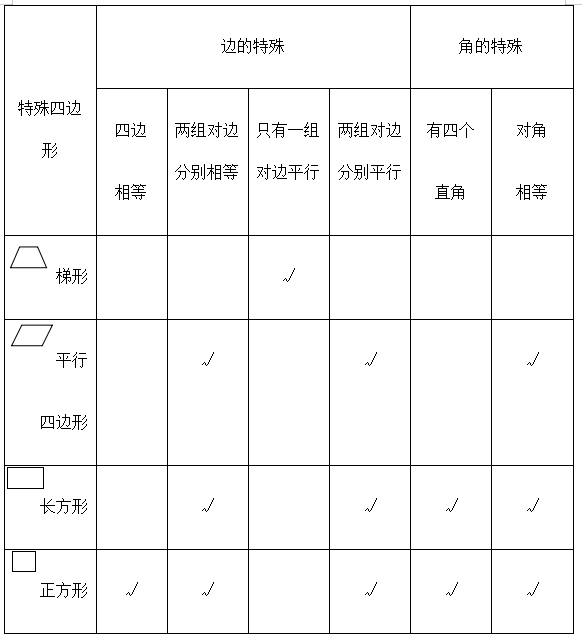

如老师《角和四边形总复习》在学生填表后对知识的纵横反馈:

【横着看】师:梯形选哪几个?平行四边形选哪几个?

师:看来,符合这三个特点的就可以看成是平行四边形。长方形呢?正方形?

师:这些四边形的关系能在这张表格中找到解释吗?

【竖着看】师:竖着看,哪几行特点选得特别少?哪几行特点选得特别多?

师:刚不是说符合这三个特点的就是平行四边形吗?怎么回事?

结论:长方形是特殊的平行四边形;正方形也是特殊的平行四边形。

思考:我们刚才从几方面去研究四边形的?那研究其他图形呢?

综上所述,在开放式教学中,无论是何种特性的生成性学习材料,选择针对性的信息反馈策略,不仅更易于帮助学生梳理知识脉络,掌握知识要点,更可以有效地把握教学进程,提高40分钟的课堂教学质量。当然,任何精彩的教学呈现都离不开课前精心设计的教学预案,充分预设开放性教学背景下学生有可能出现的“生成”,选择、加工一一设计妥善,便于择定更有针对性的信息反馈策略。与此同时,学生的思维毕竟有所局限,课堂上要善于精确地梳理学生的反馈内容,适时提示、补充反馈材料,引导学生对生成性的原始学习材料进行二次加工,更加体现数学思想方法。除此之外,精确地把握反馈的时机也显得尤为重要,学生生成随机、动态,反馈随时随地发生,有时候会生成错误的材料,教师应把握学生学习的动态,做到该介入时就介入,该等候时就等候,该补充时就补充。

有效的课堂反馈是实现有效课堂的重要环节,需要教师有智慧、有计划地预设,也需要一定的课堂调控能力,充分调动学生学习的积极性和主动性,使学生高效地理解与深化知识技能,促进学生能力的发展,真正提高课堂效率。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.全日制义务教育数学课程标准(实验稿)[M].北京:北京师范大学出版社,2001.

[2]教育部基础教育司.数学课程标准解读 [M] .北京:北京师范大学出版社,2002.

[3]朱国荣.生成性学习材料的反馈策略[J].中小学教材教学,2006,(2).

[4]颜寿春.开放教学中教师的信息反馈策略 [J].教学与管理,2011,(3).

[5]陈丹.“序”之变——浅谈小学数学生成性学习材料的组织顺序[J].学科教学,2013,(9).

[6]严政建.合理安排顺序让反馈更有效 [J].小学教学研究,2011,(6).

评论

还能输入140字

用户评论

经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,

已被管理员(或客服)锁定。

本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。

如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。

当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。

目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。

如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。